今回は便秘について取り上げています。便秘の定義とは?どんな薬があるの?生活習慣で気を付けることはあるのか?そんなことを書いています。もし、今便秘で悩まれている方はぜひ最後まで読んでみてください。

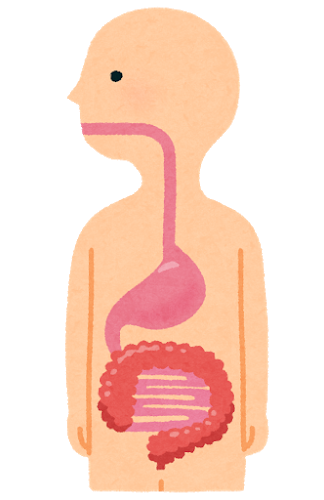

消化の過程

便秘について書いていく前に、まずは消化の過程について説明していきたいと思います。食事で摂取した食べ物はどのような過程を経て消化されていくのでしょうか?

口から食べた食べ物は食道を経由して胃に入ります。胃で消化されたあと、小腸で栄養分や水分が吸収されていきます。そして、大腸では小腸で吸収されなかった水分を吸収し、最後は残りカスが便となって排出されます。

通常、胃での消化は2~3時間(脂肪分が多いものでは4~5時間)、小腸での吸収は5~8時間、大腸での水分の吸収が15~20時間かかるとされています。一般的に、ヒトが食べ物を摂取してから便として排出するまでには、個人差も含めて24~72時間ぐらい必要であるとされています。

便秘とは?

便秘とは

実は便秘に明確な定義はありません。慢性便秘症診療ガイドライン2017には「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」として便秘を定義しています。

日本消化器学会では便秘症について、「便秘症では排便が数日に 1 回程度に減少し、排便間隔不規則で便の水分含有量が低下している状態(硬便)を指しますが、明確な定義があるわけではありません。」と記載しています。

さきほど書いた通り便秘には明確な定義がないので、2~3日おきに便が出ている人でも、便が硬くて出にくいと感じれば、便秘ということになりえます。また、3、4日以上便が出ていない人でも特に苦痛や体調不良がなければ便秘とは言えないということになります。とても主観的な面が大きいですね。

ただ、診断基準的なものはあるようで、「ローマ基準Ⅳ」というものが便秘の国際的診断基準として使用されています。以下にその診断基準を示します。

1.便秘症の診断基準

以下の6項目のうち、2項目以上を満たす

| a. | 排便の4分の1超の頻度で、強くいきむ必要がある。 |

| b. | 排便の4分の1超の頻度で、兎便状便または硬便(BSFSでタイプ1か2)である。 |

| c. | 排便の4分の1超の頻度で、残便感を感じる。 |

| d. | 排便の4分の1超の頻度で、直腸肛門の閉塞感や排便困難感がある。 |

| e. | 排便の4分の1超の頻度で、用手的な排便解除が必要である(摘便・会陰部圧迫など)。 |

| f. | 自発的な排便回数が、週に3回未満である。 |

2.「慢性」の診断基準

6か月以上前から症状があり、最近3か月間は上記の基準を満たしている。

女性の方が便秘が多い理由

人口の3割ぐらいの人が便秘で悩まれているようです。また、基本的に男性よりも女性のほうが便秘は多いです。その原因としては女性の方が腹筋の力が弱く便を押し出す力が弱いこと。女性の方が骨盤が広いために腸の位置が下がりぜんどう運動(便を肛門側へ押し出す運動)が起こりにくくなっている。女性ホルモンの一種である、黄体ホルモンがぜんどう運動の働きを弱める、などの要因があげられます。

参考:酸化マグネシウムE便秘薬HP

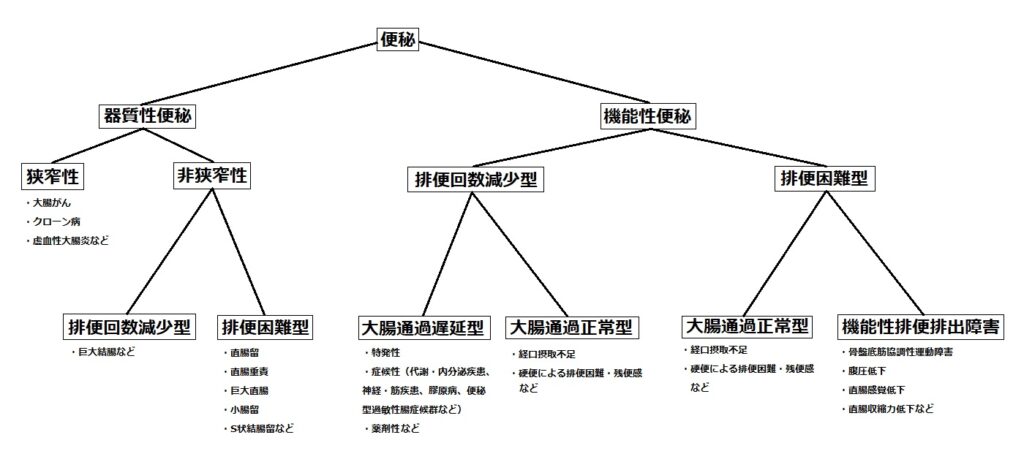

便秘の分類

便秘の種類は大きく2種類に分けられます。ひとつは器質性便秘です。もうひとつは機能性便秘です。

器質性便秘とは大腸の形態的変化、つまり物理的に大腸の形状が変化してしまったりして起こる便秘です。器質性便秘もさらに、2つに分類することができ、狭窄性と非狭窄性に分類されます。

狭窄性とは、文字通り大腸の通り道が狭くなることにより、排便が障害されることによって起こる便秘です。原因疾患としては大腸がん、クローン病、虚血性大腸炎などがあげられます。

非狭窄性は、大腸が狭くなることはないが、反対に広くなったりして起こる便秘です。非狭窄型はさらに、排便回数減少型と排便困難型に分けることができます。

| 排便回数減少型 | 大腸が慢性的に著名な拡張を呈し、糞便の大腸通貨が遅延して排便回数や排泄量が減少する便秘。原因疾患としては、巨大結腸などがある。 |

| 排便困難型 | 直腸の形態的変化に伴って、直腸にある糞便を十分に量かつ快適に排便できない便排出障害のために、排便困難や不完全排便による残便感を生じる便秘。原因疾患としては直腸留、直腸重責、巨大直腸症、小腸留、S状結腸留など。 |

機能性便秘とは大腸の形態的変化、つまり狭くなったり、広くなったり、そういった原因以外で生じる便秘のことです。機能性便秘も排便回数減少型と排便困難型に分けることができます。

機能性便秘の排便回数減少型は排便回数や排便量が減少して、直腸に便が過剰に貯蓄するために腹部膨満感や腹痛等の減少を生じる便秘です。これは大腸の通過時間によって大腸通過遅延型と大腸通過正常型に分けられます。

| 大腸通過遅延型 | 大腸が排便を輸送する能力が低下しているために排便回数や排出量が減少する便秘。原因としては、特発性、症候性、薬剤性などがあげられる。 |

| 大腸通過正常型 | 大腸が排便を輸送する能力が正常にもかかわらず排便回数や排便量が減少する便秘。原因としては食事摂取量の減少などがあげられる。 |

排便困難型は、排便時に直腸内の排便を十分かつ快適に排出できず、排便困難や不完全排便による残便感を生じる便秘で、大腸通過正常型と機能性便秘排出障害の2つに分けられます。

| 大腸通過正常型 | 硬便のために排便困難や過度の怒責(=いきみ)を生じる便秘 |

| 機能性便秘排出型 | 機能的な病態によって、直腸にある糞便を十分量かつ快適に排出できない便排出障害のために、排便困難や不完全排便による残便感を生じる便秘。原因としては骨盤底筋協調運動障害、腹圧低下、直腸感覚低下、直腸低下力低下などがあります。 |

参考:酸化マグネシウムE便秘薬HP

下剤の種類

下剤は4種類ほどに分ることができます。塩類下剤、大腸刺激性下剤、腸管洗浄型、浣腸剤・坐剤、だいたいどの本を見てもだいたいこのような分類だと思います。

| 商品名 | 作用機序 | |

| 塩類下剤 | マグミット | 胃酸により塩化マグネシウムとなった後、腸管内で難吸収性のマグネシウム重炭酸塩または、炭酸塩となることで、腸管内の浸透圧が上昇し、腸管内の水分を増やすことで、便を柔らかくして、排便を促す。また、便が大きくなることにより腸管壁が刺激されて排便を促す。 |

| 大腸刺激性下剤 | センナ、アローゼン、プルゼニド、ラキソベロン | 大腸を刺激することによりぜんどう運動を亢進させる。 |

| 腸管洗浄型 | マクロゴール、モビプレップ、モビコール配合内用液など | 腸管内に水分を移行させ(高張液)、腸管内容物を軟化増大させその刺激により腸管洗浄効果を表す。 |

| 浣腸剤・坐剤 | グリセリン浣腸、新レシカルボン坐剤など | 直腸壁を刺激し、大腸のぜんどう運動を誘発するととともに直腸壁面と大腸の潤滑液として作用し、直腸、S状結腸内容物を排泄する。 |

また、最近ではアミティーザのように小腸上皮のクロライドチャネルを活性化して、腸管内に水分を分泌させるような薬剤、グーフィスのように回腸末端部の上皮細胞に発現している胆汁酸トランスポーター(IBAT)を阻害して、腸管内の水分量を増加させ消化管運動を促進させるような薬剤なども開発されています。

参考文献:薬効別 服薬指導マニュアル

生活習慣で気を付けることは

◆日常生活で気を付けること

- 朝食をゆっくりとたくさんとって朝の排便を習慣づける(規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間を決めて一定時間トイレに入る。また、便意を催したときは我慢せずにトイレに行く)

- ストレスを解消するように心がける

- 適度な運動、腹部マッサージなどを行うよう心がける

◆食事で気を付けること

- 繊維質の多いもの(1日18~20g/日が目標)を摂取するようにする(野菜、果物、こんにゃく、かんてん、海藻等)←大腸通過正常型便秘症では、食物繊維摂取不足が原因であることが多い

- 朝食を多めに摂取するようにする

- 早朝、起きがけに冷たい水または牛乳等を飲むと便意を催しやすくなる

- 肉類に偏った食事は避けるようにする

◆便秘を改善させる食品

- 乳製品(牛乳・バター)

- 油脂類(バター・ごま油)

- 炭酸飲料・ビール

- 糖分を多く含む食品(ケーキ・菓子類)

- 香辛料

- 繊維質の多い食品(野菜・果物・豆類・こんにゃく・かんてん・海藻)

- オリゴ糖

◆便秘を悪化させる食品

- 茶・ココア・しぶ柿、赤ワイン

- 肉類にかたよった食事

参考文献:薬効別 服薬指導マニュアル、慢性便秘症の診断と治療