昔、心理学を勉強していた時に、とても印象深かったことを紹介したいと思います。タイトルに書いてある通りですが、数や量の概念は何歳ぐらいから芽生えてくるのかということです。

自分は小学校1年・2年生の時に足し算・引き算を覚えて、小学校3年生ぐらいから掛け算を覚えたような記憶があります。今まだ小さなお子さんが居る方は、今日紹介することを試してみると面白いかもしれません。

本題ですが、ある心理学者が、この数や量に関していつから概念が芽生えるのかを調べた人がいます。名前をジャン・ピアジェといいます。ピアジェは認知心理学や発達心理学を研究した人物です。

心理学を勉強している時に、この研究を見て「わざわざそんなことを研究した人がいるのか。おもしろい人がいるな。」と思った記憶があります。

それでは、ピアジェの研究を紹介したいと思います。

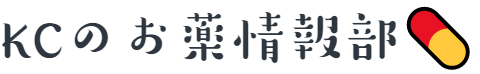

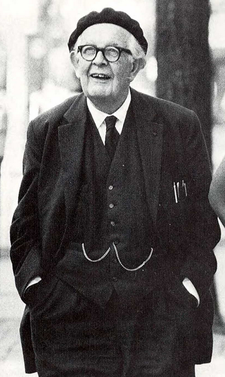

ピアジェは5歳前後の子供にある質問をしました。2つの同じ形状の容器に、同じ量だけ入れた水があり、その片方をより背の高い容器に全量入れ替えます。そして、子供にどちらの方が量が多いかと質問するのです(この質問は口頭だけではなく実際に目の前で実演して質問しています。)。

すると、5歳前後の子供では右側の背の高い容器に入った水の方が多いと判断してしまうのです。5歳前後では、同じ量の水をただ違う容器に移しただけということが判断できないのです。

ピアジェは子供の発達は急に変化するものではなく、段階的に変化するものであると定義しました。そして、年齢により4段階に分けたのです(あくまで目安です。もちろん個人差があるというのはご理解ください)。

| 段階 | 年齢 | 特徴 |

| 感覚運動期 | 0~2 | 目に見えるものと触れられるものを介して、外界に適応する |

| 前操作期 | 2~7 | 言語を用いて物事を考える段階。自己中心性が生まれる |

| 具体的操作期 | 7~12 | 客観的・理論的に考えられるようになる |

| 形式的操作期 | 12歳以降 | 抽象的な概念でも考えられるようになる |

上記の表はピアジェの階層段階説を表にしたものです。

ピアジェの研究によるとおおよそ7歳ぐらいからこのような判断ができるようになるそうです。ピアジェはこの現象を「保存の概念」と名付けました。また、この時期を前操作期という段階であると定義したのです。

他にもこの時期には、他人視点で物事を考えることができなかったり、自己中心性が生まれる時期でもあります。興味を持たれた方は是非一度、「ピアジェの階層段階説」を調べてみて下さい。

最後まで、ご覧いただきありがとうございました。