「初頭効果」および「親近効果」について説明したいと思います。この2つの効果を駆使することができれば、自分の印象を良くすることができたり、営業などをされている方なら商品の売り上げを上げることができるかもしれません。お時間のある方はぜひ読んでみてください。

初頭効果とは

まず、はじめに「初頭効果」について説明します。「初頭効果」とはポーランドの心理学者であるソロモン・アッシュが1946年に行った実験により提唱した効果です。

アッシュは、被験者らに与えられた情報から、ある人物の印象を答えるように要求しました。ヒトの印象を形成するような単語リスト(例、明るい、まじめ、短気、嫉妬深いなど)を作成して、内容や提示する情報数は同じですが、提示される順番を変化させることにより、どのような影響があるかを調べました。

例えば…

①のパターン

知的→素直→勤勉→頼もしい→批判的→短気→強情→嫉妬深い

②のパターン

嫉妬深い→強情→短気→批判的→頼もしい→勤勉→素直→知的

実験の結果、①のパターンで提示した被験者らには、ある人物の印象は知的で素直な人だという印象を受ける人が多くいました。

②のパターンで提示した被験者らには、ある人物の印象は嫉妬深い強情な人であるという印象を受ける人が多くいました。

この結果からアッシュは、初めの方に提示された情報が印象形成に大きな影響を与えることを明らかにしました。このことを「初頭効果」と呼びます。俗にいう第一印象が大切というやつですね。

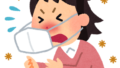

「英語学習ひろばさん」に、第一印象についてインターネット上で行ったアンケート結果が掲載されています。

印象形成に必要な時間についてや、良い印象を与えるには何が大切なのかが掲載されています。

ぜひ、こちらの記事も併せて一度ご覧ください。

親近効果について

続いては、「親近効果」についてです。「親近効果」はアメリカの心理学者であるN・H・アンダーソンによって提唱された効果です。こちらの実験は、一般にアンダーソンの模擬裁判実験と呼ばれるものです。

実験では、実際の事件をもとに、弁護側と検事側の証言の提示順序をコントロールすることで、陪審員役の被験者がどのような判断をするのかで比較しました。

①のパターン

検事側2証言→弁護側2証言→検事側2証言→弁護側2証言→検事側2証言→弁護側2証言

②のパターン

弁護側6証言→検察側6証言

弁護側がすべて証言し終わったあとに、その後に検察側が証言する

実験の結果は、①、②どちらのパターンでも最後に証言をした側に、陪審員は有利な結論を出すという結果が得られました。

この結果から、複数の情報を判断する場合は、人は最後に与えられた情報に影響されるということが分かりました。

実際どのようにビジネスに活用するのか?

ここまで、ちゃんと読んできていただけた方は、「え?初頭効果では第一印象が大切って言ってたよね?」と思っていただけると思います。

印象形成には、対象があらかじめ強い興味を持っている場合には「親近効果」が有効で、対象に興味が薄い場合は「初頭効果」が有効であるとされているようです。

| 興味のある人 | 興味のない人 | |

| 使用すべき心理効果 | 親近効果 | 初頭効果 |

上記に示してきた「初頭効果」や「親近効果」を上手く利用すれば、営業をしている人ならば、商談などに活用することができるでしょう。その他、普段の会話の中でも使い方によっては、自分の欲しい結果が得られるようになるかもしれません。

「初頭効果」・「親近効果」実践編

では、実際どのように「初頭効果」や「親近効果」を駆使していけばよいのでしょうか。自分が考えるに、お客さん自身が興味を持って店舗などに訪れるかどうかが重要であると思います。

お客さんが店舗にくる場合、例えば、自動車販売店などにくる場合を考えてみます。

この場合、お客さんはある一定の度合いで購入する意思があって来店するものと考えられます。

なかなか自動車販売店になんとなく見学に来る人はいないでしょうからね。

このように、ある一定の購入の意思がある場合は、「親近効果」が有効になってきます。

商談の終わりの方で「今ならカーナビ無料です」など、最後に与えたインパクトが購入の判断につながるでしょう。

反対に、販売者側が飛び込みでお客さんに営業をかける場合は、お客さんは興味がないものと考えられます。

この場合は、「初頭効果」が有効であると思われます。自分の製品・商品の最大の売りや、メリットを最初に伝えたほうが、その人の印象に残すことができます。

あくまで、ここで伝えたいことは、お客さんや対象が自分の商品などに、興味を持っているかどうかを見極めることが重要だということです。

興味を持っているかどうか、購入の意思があるかどうかを判断できるようになることで、はじめて「初頭効果」や「親近効果」どちらを使用すればいいのか分かるようになるでしょう。

ブログのセールスライティングなど、文章で商品を売ろうとする時は、この方法は使えないと思います。

「初頭効果」・「親近効果」はあくまで対面の時の実験ですからね。

文章でセールスライティングを行うときは、違った方法が必要だと言えるでしょう。セールスライティングについてはこちらの記事を紹介しておきます。

Tsuzuki Blogさんの記事です。

10倍売るためのセールスライティングのコツ5つ【チェックリスト付き】

注意!ステレオタイプについて

もう一つ、注意してほしい点として、ステレオタイプというものが存在することを知っておいてほしいです。

ステレオタイプとは、いわゆる思い込みのことです。ステレオタイプについての説明は以下の通りです。

weblio辞書よりーステレオタイプー

特定の文化によって類型化され、社会的に共有された固定的な概念ないしイメージのことで、紋切り型と訳される。

その特徴として、過度に単純化されていること。不明確な情報や知識に基づき誇張され、しばしばゆがめられた一般化ないしカテゴリー化であること。

嫌悪、善悪、正邪、優劣などといった強力な感情を伴っていること。新たな証拠や経験に出会っても、容易に変容しにくいこと。などが通常あげられている。

- A型の人は几帳面

- 日本人は手先が器用

- 都会の人は冷たい など

A型の人でもおおざっぱな人はいますし、日本人でも不器用な人はいます。また、都会に住んでいる人でも優しい人はいます。

このように、相関がないにも関わらず、思い込みにより認知が歪められてしまうことがあります。

つまり、何が言いたいかというと、本当(本質)は商品や情報の良し悪しだけで判断すればいいはずなのに、○○の会社だから信用できない、個人ブログだから信用できないとか、反対に○○の製品だから大丈夫だ、youtubeでいつも見ている○○さんの商品だからいいものだとか、そういった影響が働いていることがあるということです。

それらを考慮して「初頭効果」・「親近効果」を活用していただけると幸いです。